ハルモニウム(ハーモニウム)

(写真: 5枚)

(写真: 5枚)

1980年代

制作

BINA(インド・デリー)

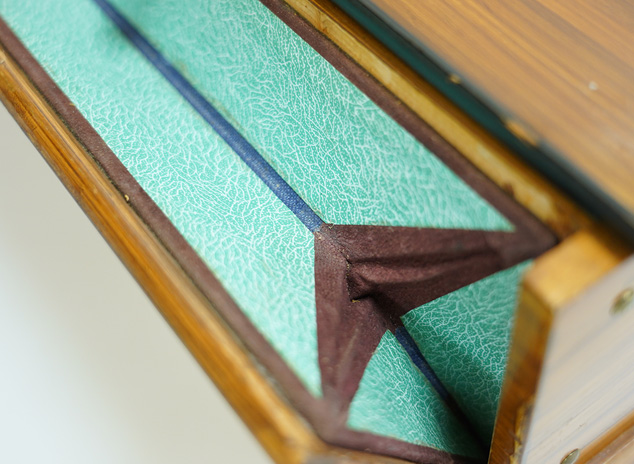

寸法

幅370mm×奥行150mm×高さ180mm

おもな素材

木、金属、紙

解説

ハルモニウムもしくはハーモニウムは、それが誕生した19世紀中ごろのフランスなどヨーロッパでは、アップライト型の足踏み式リードオルガンを指していましたが、同世紀後半インドに伝わると、現地の演奏スタイルに適した改良がなされ、現在では、本資料のような床に座って演奏する箱型の気鳴楽器※を表すことも多くなりました。ただし、元のハルモニウムが備える鞴(ふいご)で空気を送り、金属のリードで音を鳴らす原理は元のまま生かされています。

インドにおいて、イギリス統治下の1886年に初めての改良型ハルモニウムが誕生。20世紀初頭には歌の伴奏楽器として同国内に広まります。ところが、平均律に調律されているため、インドの古典音楽の要素になじまない、あるいは「外来楽器」などの批判を受け、国営ラジオ放送で禁止される受難の時代もありました。しかし、伴奏にとどまらず独奏楽器として演奏する優れた音楽家や教育者の存在、そして楽器産業の盛況も規制緩和を後押しし、現在の活況を見るに至ります。

床に座った演奏者が左手で楽器背面にある蛇腹を開閉して鞴で空気を送り込み、右手で鍵盤を弾くその演奏スタイルから、日本では「手漕ぎオルガン」と呼ばれることもあります。本資料には無いストップが装備されているタイプになると、高音と低音の選択やトレモロ、鍵盤を押さなくても音が続くドローンなど、多様な演奏が可能となります。

ハルモニウム製造業はコルカタ(旧カルカッタ)に始まり、ムンバイ(旧ボンベイ)、デリーへと波及します。本資料を制作したメーカーはデリーにあり、1941年の創業です。パイン材を用いた比較的安価なハルモニウムを製造しています。

※気鳴楽器:弦や膜の振動を介さずに、空気そのものが直接振動させられる楽器。

ひとこと

1990年代以降はインドでも日本製電子キーボードの台頭により、生産体制や演奏形態に変化が生じているようです。しかし、電気を用いない楽器は、エコロジカルかつ演奏場所を選ばない長所があり、ヨガが普及してきた日本でも、教室やスタジオで演奏されるようになりました。

展示場所

3階 ギャラリー童夢 おもちゃと遊びの企画展「南アジアのおもちゃ」 2022年6月16日~8月28日

参考文献

「コルカタのハルモニウム産業にみる都市性」岡田恵美著 東京藝術大学音楽学部紀要 36 21-36, 2010 東京藝術大学音楽学部

こちらもどうぞ

雷雲の子B・C 2024年 6月 14日

雷雲の子B・C 2024年 6月 14日 クーバリアスのプルトイ 2024年 4月 13日

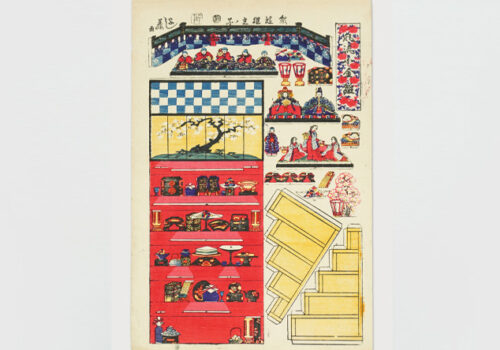

クーバリアスのプルトイ 2024年 4月 13日 風流小金雛 雛段組立ノ図 2024年 2月 23日

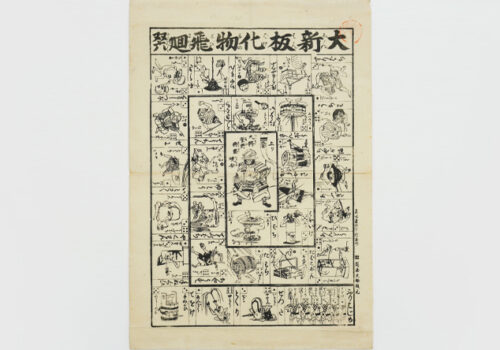

風流小金雛 雛段組立ノ図 2024年 2月 23日 大新板化物飛廻双六(おおしんぱんばけものとびまわりすごろく) 2024年 1月 12日

大新板化物飛廻双六(おおしんぱんばけものとびまわりすごろく) 2024年 1月 12日

すべての記事を読む