扇を持つ少女

(写真: 3枚)

(写真: 3枚)

制作年代1890年頃

制作者

レオポルト・ランベール(Léopold Lambert)

制作地

フランス

寸法

幅約170mm×奥行約195mm×全長約535mm

おもな素材

木、金属、布地、ガラス、ビスク

紹介

19世紀末にフランスで作られたゼンマイ仕掛けの自動で動く人形、オートマタです。ベージュの衣装を着た少女が立つ台座は赤いジャガード織りのベルベット地に覆われ、オートマタの動力源でもあるオルゴールが内蔵されています。台の背面にあるワインディングキーを巻いてすぐ隣のレバーを引くとオルゴールが鳴るとともに、少女が動き出す仕掛けです。少女は扇を持つ右手を左右に捻って自身をあおぎます。しばらくすると左手に持つ花の方に顔を向け、ブーケを引き寄せて花の匂いを嗅ぐような仕草をします。

19世紀中頃から20世紀初頭のフランスは、数々の工房が腕を振るったオートマタの黄金期として知られています。19世紀のヨーロッパは、イギリスの産業革命による技術の向上とフランス革命による階級制度の崩壊の影響で社会構造が大きく変化しました。また、交通の発達によって世界各地の物産品が行き交い、人々は珍しいもの、新しいものに憧れを抱くようになります。富裕層が独占していた美術工芸品市場は、豊かになりつつあった市民階級にまで広がり、精巧に作られたオートマタは、当時の流行を取り込みながら、各地の見本市や博覧会、デパートなどで一芸を披露して人々を驚かせ、注目されました。製作者のレオポルド・ランベール(1888〜1923年)は時計の加工職人からキャリアをはじめ、オートマタ製作の第一人者ヴィシーの下で職長として働いたのち、独立して1886年に自身の工房を開業しました。ランベール工房のオートマタは数々の万博に出品されて話題を呼び、1904年、1905年の展覧会では栄誉賞を受賞しています。

オートマタのファッションには当時のパリジェンヌの装いが取り入れられ、婦女子の憧れでもありました。ランベール工房でファッションを担当したのは、パリでお針子をしていたランベールの妻であるユージーン・マリア・ブルジョワです。豪華で優雅な衣装をデザインし、ランベール工房の人気を高めました。オートマタ「扇を持つ少女」の衣装を見ると、手に持つ扇は縁に羽根飾り、中心に造花が施されています。大きな水色の羽飾りとリボンのついた帽子は同系の糸で木の葉模様の総柄刺繍が施されます。下衿から前身頃にかけて飾りボタンのついたジャケットも揃いの布地です。ジャケットの肩は当時流行していたギャザーが寄せられ膨らんだ「パフスリーブ」で、流行のピークである1895年頃になると、袖山はより大きく強調されることになります。インナーにはプリーツの入った身頃、スカートは裏地が水色の膝下丈のアンダースカートに刺繍の編み地のオーバースカートを重ね、その下にペチコートとドロワーズと呼ばれる膝丈の白のズボン、透け感のある編み地の靴下、シルクの室内履きの靴を履いています。帽子、ジャケット、オーバースカート、靴には揃いのリボンがあしらわれます。

一方、少女の顔はランベール工房で製作されたものではありません。ビスクドールメーカーのジュモーが1886〜1899年にかけて生産した「テート・ジュモー(Tete jumeau)」シリーズの一つです。素焼きの陶器でできた頭部はビスクヘッドと呼ばれ、制作にあたったエミール・ジュモー(1843~1910年)はビスクドールメーカーの2代目で常に新しい顔を作り続けました。1880年代頃からはドール製造だけでなく、様々なオートマタ工房の作品にビスクヘッドを供給するようになりました。ブロンドのモヘアの髪に赤いピアスのついた耳、ふくよかなほお、ガラス製の青い目、豊かなまつげと弧を描く凛々しい眉は筆でのびやかに描かれています。またふっくらとした唇と目頭の切開ライン、小鼻の穴に施された赤い着色が人形に立体感を与えています。また、ビスクヘッドのうなじには、「DEPOSÉ TÊTE JUMEAU Bte S.G.D.G.※」という赤字の判印があります。意味は「登録商標 テート・ジュモー 特許」で、世に出回っていた贋作とオリジナルを区別するために用いられたサインの一つです。その下にはサイズを示す「4」の数字が記載されます。横には唇などの着彩に使われた塗料で「7VI」と手書きで書かれており、おそらく工場検査官による品質検査済みを示すサインだと考えられています。

残念ながら20世紀の急激な時代の変化により、ランベール工房、ジュモー社はともに衰退していきます。ジュモー社は次第に安価なドイツ人形に市場を奪われていき、1899年3月にビスクドールメーカーが合併した会社S.F.B.J.に吸収されます。電動オートマタが世に出回る中、ゼンマイ式にこだわり続けたランベールは、晩年工房を売り払い、1935年に亡くなりました。人々を驚嘆させ、悦ばせた約80年間のオートマタ文化。オートマタ「扇をもつ少女」は、その華やかな魅力を伝える作品の一つです。

※Bté S.G.D.G.:「Breveté Sans Garantie Du Government(政府保証のない特許)」は、1844年から1968 年までフランスで使用されていた特許です。簡易登録制で費用も安く、一般市民を含む発明家が比較的容易に特許を取得できました。

ひとこと

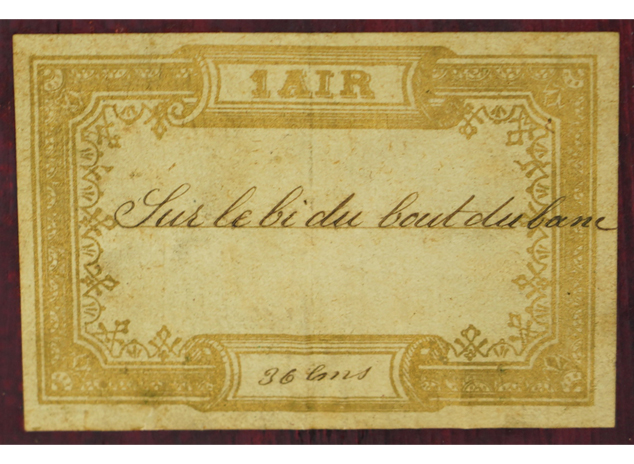

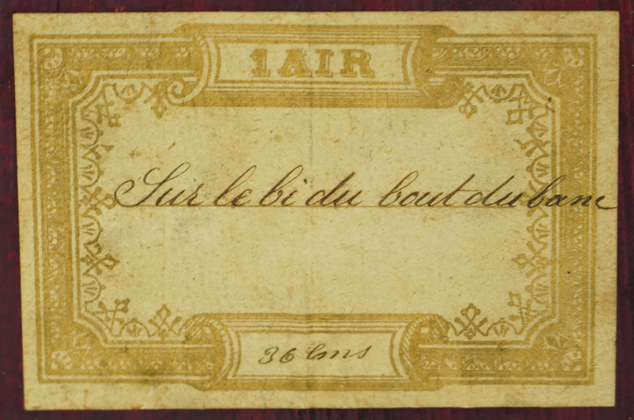

台の底面に貼られたラベルには、オルゴールの曲名が記されています。書かれているのは「ベンチの端の上で」 を意味する「Sur le bi du bout du banc」です。エロワ・ウヴラール(Eloi Ouvrard, 1855〜1938年)が1886年に発表した曲、「Le bi du bout du banc」を指します。ウヴラールは19世紀後半から20世紀初頭にかけてフランスで流行した、ショーが見られるレストラン「カフェ・コンセール」で活躍したアーティストで、コメディアンや作家など様々な顔を持ち、約800曲を作曲した音楽家でもありました。

軽快な4分の2拍子のリズムを基調とした8小節の短いメロディを繰り返すこの曲には、同時代に活躍したシェル・レオン(Chelu Léon, 1837〜1906年)により、18番までの歌詞がつけられています。ラベルに書かれた曲名が誤っているのは、「Sur le bi du bout du banc」というフレーズが各歌詞に必ず4回登場し、耳に残るものだったからでしょう。オートマタを構成するオルゴールの曲も同時代の「トレンド」を抑えています。

参考文献、Webサイト

- 2007『骨董『緑青』vol.3 特集オートマタ(自動人形)の世界』、(株)マリア書房

- 2001『骨董『緑青』vol.11 特集アンティークドール』、(株)マリア書房

- 藤野直計、2002、『神戸ドールミュージアム―時のロマンを越えた人形たち―』、株式会社マリア書房

- Hemingway, Ernest. 1957. A Farewell to Arms. London: Arrow Book

- Dorothy S. Coleman.1968.THE COLLECTOR’S ENCYCLOPEDIA OF DOLLS : CROWN PUBLISHERS, INC

- Francois Theimer and Florence Theriault.1994. The JUMEAU book : Theriault’s gold Horse Publishing

- Mildred & Colleen Seeley. 1994. STUDY OF THE FASHION DOLLS OF FRANCE :SCOTT PUBLICATIONS

- 1998、『セキグチ・ドールガーデン名作選』セキグチ・ドールガーデン

- 1999、『星ビルコレクション アンティークビスクドール』写真仁田一也、瀬戸内汽船 星ビル

- ナンシー・ブラッドフィールド、2013、『図解 貴婦人のドレスデザイン 1730~1930年 スタイル・寸法・色・柄・素材まで』、株式会社マール社

- DK社、2020、『FASHION 世界服飾大図鑑 コンパクト版』、株式会社河出書房新社

- 「デイ・ドレス 1895年頃」KCI Degital Archives/2025年2月6閲覧

- 「フランス特許法は1791年創設、社会契約説と登録主義採用」特許の歴史 /2025年2月6日閲覧

- 「特許法の歴史」wikipedia /2025年2月6日閲覧

- 「Eloi Ouvrard」BnF Data(フランス国立図書館) /2025年2月6日閲覧

- 1886.Le bi du bout du banc [Musique imprimée] : scie :Paris : L. Chelu

展示場所

3階 おもちゃの部屋

こちらもどうぞ

藁馬(わらうま) 2026年 1月 9日

藁馬(わらうま) 2026年 1月 9日 マヤ系先住民の民族衣装人形コレクション 2025年 11月 14日

マヤ系先住民の民族衣装人形コレクション 2025年 11月 14日 ブルーベアー 2025年 9月 12日

ブルーベアー 2025年 9月 12日 へび 2025年 7月 11日

へび 2025年 7月 11日

すべての記事を読む