【音夢第19号】和洋の文化を体現するからくり時計 時代のうねりに抗し、魅力発信するネット世代(詳細版)

わらべ館 高橋 智美

わらべ館にプロデューサーが出現

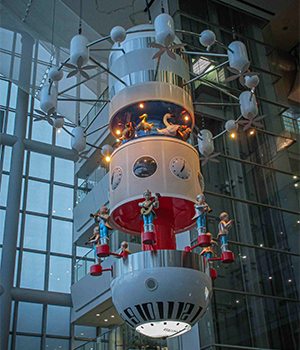

わらべ館からくり時計(からくり作動時)

新しい年度が始まった昨春(2024年)の昼下がり。わらべ館の広場で、からくり時計を見上げている男性に「こんにちは」と声をかけると、思わぬ言葉がかえってきた。

「私は、このわらべ館のからくり時計をつくりました」。

セイコーのグループ会社で33年間、時計デザイナーとして活躍した山田博さん(81)だった。「詳しくお話を聞かせてください」と、わらべ館の書庫へと資料を取りに走った。

古びた資料ファイルの中に、「童謡館(仮称)からくり時計企画書」と書かれたA3サイズの冊子があった。山田さんに見せると、懐かしそうに微笑んだ。

「これは、私が作った企画書ですね」

山田さんは、からくり時計全体の構想を考えると同時に、からくりの演出、人形作家や楽曲の選定を行う、いわばプロデューサーのような立場を担っていた。

山田博さん

私はここ数年、地域の人たちに愛され観光客も魅了するわらべ館のシンボル、からくり時計を、どんな人たちがつくったのか興味があり、館内に眠っていた企画書を手がかりに調べてきた。人形は彫刻家の大森達郎さん(1933-2011)、音楽は作曲家の小泉まさみさん(77)が手がけたことが分かり、創作の経緯を2023(令和5)年3月発行の『音夢』第17号に記した。両氏ともに、輝かしい業績のある制作者である。

一方で、その後ずっと気になっていたのが、この企画書をだれが書いたのか、ということだった。地域の文化をベースに伝統的なからくりの技巧と音楽、それに遊び心を加味した総合芸術作品〈からくり時計〉を作り上げるには、相当の知識と技術、加えて熱量が必要である。まさか、それを成し得た当人に時計の下でお会いできるとは、夢にも思わなかった。

テーマは「歓迎」、大人の鑑賞にも耐えうる

〈からくり造作について〉

子どもだけではなく、大人の鑑賞にも十分耐えられるものにすること。〈通常時のデザインについて〉

時計の機能を備えるだけでなく、建物外壁の仕上げと調和するデザインであること。

ルネッサンス期イタリアの建築家アルベルティが、フィレンツェのサンタ・マリア・ノベッ

ラ教会正面に施した子どもの顔と太陽を題材にした大理石モザイクレリーフのデザインを活かしてもよいこと。注1

—「童謡館(仮称)からくり時計の制作について」より抜粋

山田さんは、鳥取の風土を体感し知識を深めるために街を歩き図書館にも足を運んだ。そこで、からくり時計のテーマを「歓迎」に決めた。鳥取県岩美町出身の作曲家、田村虎蔵がつくった「だいこくさま」「金太郎」「はなさかじじい」「一寸法師」に登場するキャラクターをウェルカムバンドに仕立てたのである。

「バンドの中心は、だいこくさまです。他の人形たちに演奏を促す役です。12体の中で一番大きい。ただ、時計盤が回転して人形が出てくるとき、立った姿のままだと頭が壁に引っかかる。そこで上昇する装置をつけ、だいこくさまが外に出たあと立ち上がるようにしました」。

人形を制作した大森達郎さんについては、次のように話す。

西井堀せせらぎパークにあった水からくり

「温かみがあり、かわいらしさや楽しさを表現する大森先生がいちばん適任だと思いました。東京都葛飾区の西井堀せせらぎパークにあった水からくりの人形を大森さんに作ってもらったことがあります。定刻になると水龍と妖精たちが登場する仕掛けでした。評判がすごくよかったですよ。水龍のうろこは、丸の模様にするなどリアルすぎないように表現されていました。わらべ館の時計の話をしたら、すぐに興味を示してくださいました」。

からくりが作動しない通常時の時計には、鳥取県が示したサンタ・マリア・ノべッラ教会のレリーフ案を取り入れた。時計としての機能を維持しながら、レリーフの美しさを損なわない工夫を凝らした。「レリーフの中心に子どもの顔があります。顔を邪魔しないよう針にしませんでした。時間を表す赤い丸と、分を示す赤い長方形が数字の上を動くようにしました」。

わらべ館からくり時計(通常時)

コンペのプレゼンテーションには、自らが立った。「営業担当者のほうが話は上手です。出しゃばりかなと思いましたが、どうしても自分の思いを直接伝えたかったのです」。4社の中から山田さんの案が採用された。わらべ館の設計者と色や照明の形を協議して、最終デザインが固まった。

そこから先は人形、音楽、機械、そしてコンピューターのプログラムを、それぞれの作家や技術者が制作した。山田さんは、出来上がった音楽と人形の動きを見て、細かく修正の指示を出した。1995(平成7)年7月7日、わらべ館の開館と同時にからくり時計が動きはじめた。

その後、鳥取市へ来る機会がなく、開館以降、今回が初めての来館だった。

「30年近く経っても、元気に動いていますね。何より、子どもたちが楽しそうに見てくれているのがいちばんうれしいです」。

(注1)わらべ館の建設計画において、当初からくり時計の設置は予定されていなかった。サンタ・マリア・ノベッラ教会のモザイクレリーフ採用には、わらべ館を設計した山本浩三氏の「鳥取の子どもの創造性」という願いが込められている。建物の独自性を出す目的で、1994年にからくり時計の設置が決定した。

宍道湖のほとりで育まれた創造力

1943(昭和18)年、島根県松江市の生まれ。実家は宍道湖のそばで旅館を営んでいた。「小学生の頃は、納屋にあった木材や釘、蝶番を使って工作ばかりしていました。板前さんから料理も教わりました」。

地元の高校から武蔵野美術大学に進学。在学中は、アルバイト先の円谷プロダクションで、撮影用の光線銃をデザインしたこともあった。1968(昭和43)年、株式会社精工舎(現セイコータイムクリエーション株式会社)に入社。目覚まし時計や掛け時計、「特選時計」と呼ばれるオーダーメイド品、さらにスポーツのタイムを計測する機器のデザインと開発を手がけた。

「入社して数年経った頃、会社から『デザインを学んでこい』と言われ、2ヶ月間ヨーロッパを視察しました。ミュンヘンの人形が動く塔時計やモナコの博物館にあった人形、街中の時計を見て回りました」。

山田さんのデザインの下地にあるモダンな「洋」の感覚は、若い頃の外遊にある。

1980(昭和55)年、横浜駅そばの商業施設「ルミネ横浜」の広場にあるからくり時計を担当。イルカが上下に動き、疑似のチューブラベル(金属製打楽器)が自転する仕掛けだった。1988(昭和63)年には家庭用の小型からくり時計の開発に携わる。普通の掛け時計より高額だったが、これが大ヒットする。

江戸のからくりを最新技術でアレンジ

福岡県久留米市「からくり太鼓時計」

(写真提供:白石廉さん)

江戸の発明家として知られる田中は、からくり人形の最高傑作と言われる「弓曳童子」や国の重要文化財に指定されている「万年時計」などを発明し、「東洋のエジソン」と呼ばれた傑物。高さ約6メートル、文字盤の直径約2.6メートルの太鼓型のからくり時計は、田中が発明した「太鼓時計」をモチーフにしている。

「やぁ、これはみなさん、ようおいでくださった。わしは『からくり儀右衛門』とか『東洋のエジソン』とか言われておる、久留米生まれの田中久重じゃ。今日は、わしの発明品のほんの一部じゃが、特別にご覧いただこう」。

久留米絣の作務衣を着た若き頃の田中の人形が登場し、自身の発明品の「無尽灯」「万年回転独楽」「童子台」「万年時計」などについて、軽快な語りと身振り手振りで説明する。その中の一つ「童子盃台」はお客さんに盃を届けるからくり人形で、盃を台に乗せた人形が客のほうに進む。田中の前で止まると、盃が下に隠れ、同時に田中の手のひらから盃が出てくる演出である。

「久重が当時最先端の技術で発明したものを、現代の最新技術で面白く、楽しく紹介しました」。と、山田さんは話す。

からくり時計では、見る人を飽きさせないストーリーづくりに毎回悩んだという。「わずか数分間ですが、映画監督のような気持ちで演出を考えました」と振り返る。

故郷の豊かさを伝えるタイムマシーン

島根県松江市 松江テルサ「タイムマシーンコンサート」(写真提供:白石廉さん)

会社員として最後の仕事は、故郷、島根県松江市にある「松江テルサ」のからくり時計、「タイムマシーンコンサート」だった。

時間になると、室内を覆う大きな天井に吊るされた高さ約6.6メートルのカプセル型タイムマシーンが開き、宍道湖をイメージした青い柱の周りに楽器を演奏する鴨と白鳥の人形が現れる。未来からやってきた水鳥たちだ。次に8人の楽器を演奏する子どもたちが登場する。

「水鳥は、宍道湖がずっと自然豊かなままでいてほしいという思いの象徴です。オレンジ色の柱は宍道湖の夕日です。子どもたちの心も、夕日のようにいつまでも美しくあってほしいと願いを込めました」。

午前10時から午後8時まで1日12回、からくり時計はせわしない日常を忘れさせ、辺りを「なごみ」の空間に一変させる。童謡やクラシックに加え、島根出身の音楽家である竹内まりやさんの曲も流れている。空間に集い、行きかう人たちの表情は柔らかい。故郷の情景に思いをはせ、軽やかな気持ちになる、至福のひとときの演出である。

ピークの3分の1に減少

東京都中野区中野サンプラザ前

からくり時計は廃止された

大型のからくり時計は、右肩上がりの日本経済と歩調を合わせるように増え、1980年代から1990年代にかけて大ブームがおきた。国内で最も有名なからくり時計ともいえる東京・有楽町の「マリオンクロック」が誕生したのも、バブル前夜の1984(昭和59)年。これをきっかけに、全国の商業や公共施設にからくり時計がどんどん増えていった。

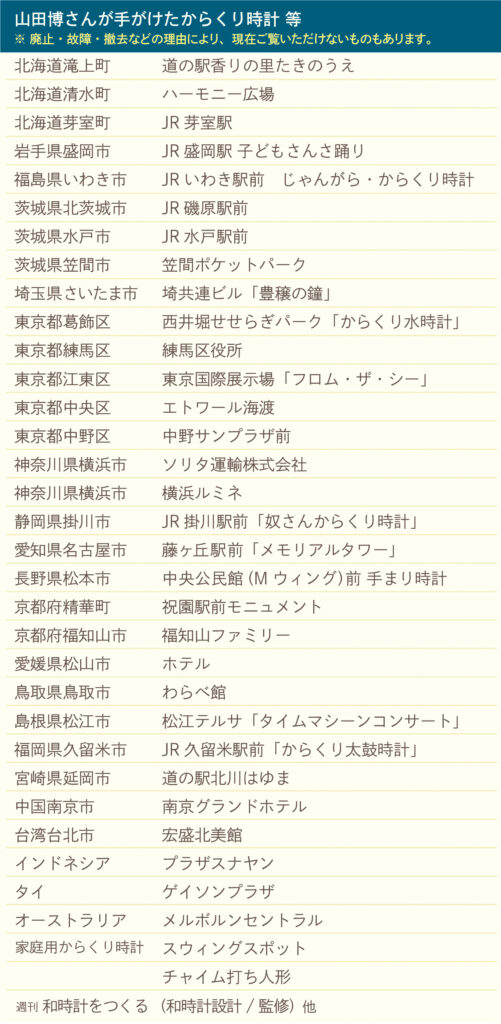

しかし、最盛期に約1200あったとされるからくり時計は、2000年代には減少に転じ、現在は400弱とみられる注2。駅前再開発や商業施設の閉鎖による撤去、老朽化、維持費用の問題と減少の理由は様々である。

直近では、コンサート会場として名高い東京の中野サンプラザのからくり時計「カリヨン時計」が再開発に伴い、2023年7月に廃止された。妖精と軽快なメロディーが人気だった兵庫県川西市の駅に隣接する「ハミングツリー」も設置から35年、故障で動かくなり消えた。昨年6月の「ハミングツリーお別れ会」には、広場を埋め尽くす人が集まった。山田さんの故郷の「タイムマシーン」も、駅の再整備に伴い、存続を危ぶむ声があがっている。

(注2)はまなす団調べ

衰退に待った!調査・修繕・情報発信を始めた20代

簡単なプロフィールを紹介する。

木村 元耀(あき)(26)

担当=調査、交渉、執筆、書籍販売

青森県出身、富山県在住

木村元耀さん

(写真提供:木村元耀さん)

社長(ペンネーム・20代)

担当=調査

竹田 翔悟(24)会社員

担当=修繕、調査、広報

愛媛県出身 岐阜県在住

竹田翔悟さん

白石 廉(23)大学院生

担当=調査、書籍デザイン、修繕、制作

北海道出身 京都府在住

白石廉さん

はまなす団結成のきっかけを作ったのは、木村さんだ。

「中学生の時に、YouTubeチャンネルを開設して、からくり時計の動画を投稿していると社長がコメントをくれるようになり、SNSで交流が始まったんです。そして、2016(平成28)年にネット上の百科事典『からくり@wiki』を始めました。ネットに拡散している全国のからくり時計の情報を一目でわかるようにしました」。その時に困ったのが、1000件以上ある情報の整理で、SNSでやりとりをしたことがある竹田さんを仲間に引き込んだ。その後、「北海道のからくり時計にやたらと詳しい人がいる」と三人で話題になっていた白石さんを勧誘したという。

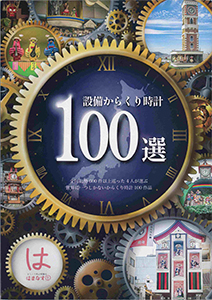

『設備からくり時計100選』2023年 はまなす団発行

はまなす団の名前は、茨城県鹿嶋市大野潮騒はまなす公園にかつてあった「文太長者のからくり時計」に由来する。

木村さんは「極めて独特の風貌で、謎めいたカリスマ性を放っていた」と言う。

はまなす団の活動の柱は大きく4つある。

- 全国のからくり時計の調査と、全国のからくり時計を紹介するポータルサイトの運営

- からくり時計の情報発信(SNSを中心に、最新情報や魅力を発信)

- からくり時計の修理・保全のお手伝い

- からくり時計の記録撮影

修理・保全の手伝いでは、「2021(令和3)年にからくり時計の管理者へ片っぱしから電話して困りごとがないか聞きました」(竹田さん)。

名古屋市御園通商店街のからくり人形「白浪五人男」が老朽化で故障したときは専門業者を調べて紹介し、竹田さんと白石さんも修理に参加した。

2023年末には『設備からくり時計100選』を発行した。これまでにメンバーが調査した約600のからくり時計の中から100作品を厳選した。オールカラーの155ページで、解説がついている。

「4人で意見をぶつけ合い、自分たちが心の底からおもしろいと思える本を目指しました」と、広報の竹田さんは話す。

メンバーは、民放のテレビ番組やNHKのラジオ、ニュース番組にも出て、からくり時計の魅力を発信している。

残したい再現不可能な個性と魅力

青森県青森市の木村さんの自宅には、両親の結婚祝いの家庭用からくり時計があり、赤ちゃんの時から人形のしぐさと音色に親しんできた。病気になって注射や治療が終わった後に、ごほうびとして買ってもらったのも、からくり時計だった。小学生になって、近くの商業施設、イオン藤崎店にある大型のからくり時計「ハミング・バード」を見て衝撃を受けた。

「本当に可愛らしくて、店によく行きました」

故障で動かなくなったときは、修理を求めて何度も投書した。

「2023年11月に復活したときは嬉しかったです。僕にとってこの作品は家族みたいな存在です」

愛媛県出身の竹田さんは、大学で機械工学を学び、現在は工業用機械の設計の仕事に就いている。祖父の押す乳母車から見た道後温泉の「坊ちゃんからくり時計」が脳裏に焼き付いている。「僕がすごく喜んでいる様子を見て、祖父は散歩のたびに坊ちゃんからくり時計に連れていってくれました」。7歳でデジタルカメラを手にし、各地のからくり時計の撮影を始めた。

「東京の旧渋谷区役所前にあった『音の塔』を見に行こうと思った矢先、故障しました。その後直らず、とうとう見られませんでした。一番大好きなからくり時計だったのでくやしかったです。他にもからくり時計の故障が相次いでいて、修理ができるようになりたいと思い始めました」。

白石さんは京都芸術大学大学院で立体造形を専攻している。2024(令和6)年11月、大学院1年生による展示会に高さ3メートルの閻魔大王のからくり人形を出展した。モデルは北海道登別市の温泉街にあるからくり閻魔堂の「閻魔大王からくり山車」だ。

白石さんが幼少のころ段ボールでつくった閻魔大王(写真提供:白石廉さん)

「5歳の時、両親に連れられて見に行きました。怖くてビクビクしながらも閻魔大王が怒りの形相に変わる場面に魅了されました。顔が変わる仕掛けが面白い。六歳の時、段ボールではじめて閻魔大王をつくりました。中学、高校と素材を粘土に変え、何体も閻魔大王を作り続けました。閻魔大王のからくり人形は私の創作の原点であり、憧れです」。

社長は、1980年代後半のからくり時計の資料を丹念に集めている。

「3~4歳のころ見た、近所にある百貨店の人形がたくさん登場するからくり時計がお気に入りだったようです。僕の両親は、80年代後半から90年代前半にかけて青春を過ごしています。思い出話をたくさん聞いています。ちょうど、大型からくり時計の全盛期と重なっており、その頃のからくり時計を見ると、両親が楽しんだ時代を追体験しているようです」。

4人の話を聞くと、全国、各地にそこでしか見られない実に個性的なからくり時計が存在していたことが分かる。そして、どこでも心躍る空間を生み出していた。

23歳とメンバーで最年少の白石さんは、今後の活動について次のように話す。

「からくり時計は、動き出すと非日常の世界が広がり、その場にいる人々と特別な時間を共有できるのが魅力です。大型のからくり時計は一度撤去されると、同じものを再現することが不可能です。だからこそ、所有者や管理者の方々にもからくり時計の価値をしっかりと伝えていきたいと考えています」。

からくりは楽しい 歯車は回り続ける

復刻した文字書き人形

2024年11月上旬、山田博さんは故郷、松江市内の地域文化祭会場にいた。

「みなさん、これから人形が魚を釣ります」などと、約50種類の江戸のからくり人形と玩具の実演と解説を行った。

現在、東京を拠点に活動する技術者や研究者でつくる「日本メカニズムアーツ研究会」の会員である。江戸時代のからくり技術者、細川半蔵が執筆したからくり技術の解説書「機巧図彙(からくりずい)」を元に、江戸のからくり人形を復元している。「電気やコンピューターを使わない、健気なからくりの動きにロマンを感じます」。

はまなす団の活動について伝えると、「まだ若いのに、すごい方たちですね。私にとってからくり時計は我が子のような存在です。ずっと残って、見る人を楽しませてほしい」と、顔をほころばせた。

童謡・唱歌研究情報誌『音夢』第19号(2025年3月発行)に発表した「和洋の文化を体現するからくり時計時代のうねりに抗し、魅力発信するネット世代」の詳細版です。

文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。