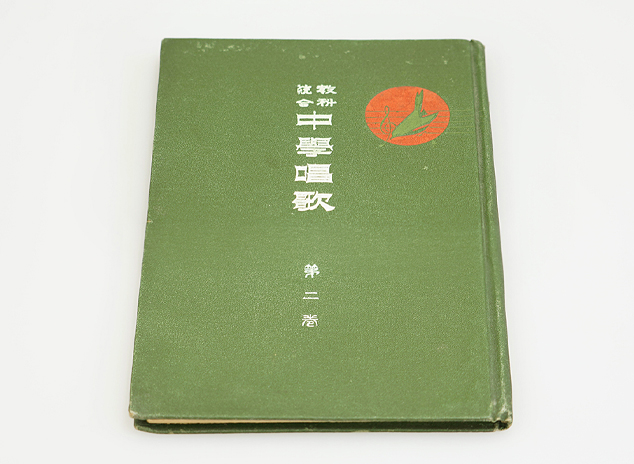

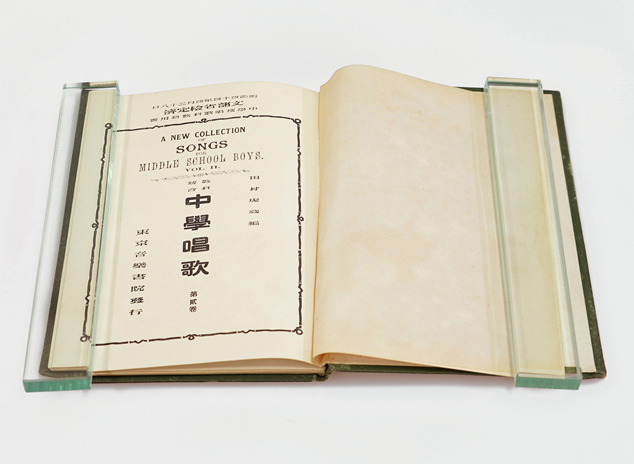

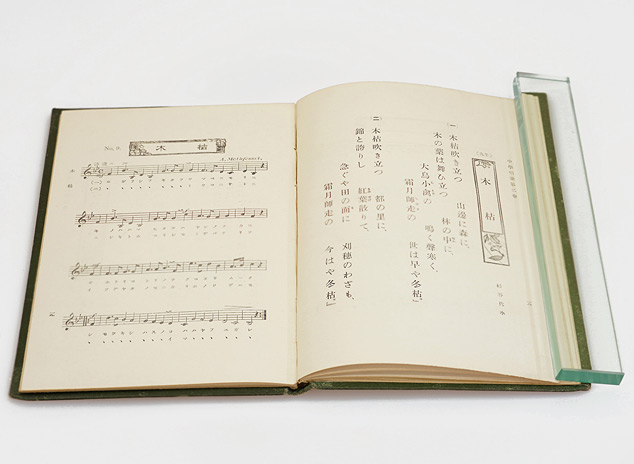

教科統合 中学唱歌 第二巻

(写真: 5枚)

(写真: 5枚)

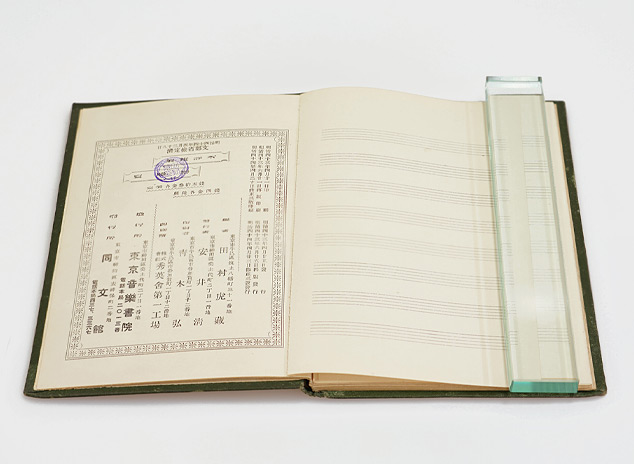

発行年

明治44(1911)年 ※修正3版。初版は明治43年発行。

発行

東京音楽書院、同文館

紹介

『教科統合 中学唱歌』は、鳥取県出身の田村虎蔵(1873~1943)により編纂された唱歌集で、中学生向けの唱歌が掲載されています。

この唱歌集が作られるに至った大きな要因は、明治34(1901)年に中学校令が改正され「唱歌」の授業が中学校でも規定科目として定められたことにあります。

遡ること明治5(1872)年、このとき公布された学制によりはじめて小学校で「唱歌」(のちの音楽)、中学校で「奏楽」(後年唱歌に変更、のちの音楽)という教科が定められました。しかし当時これらを教えられる教員がおらず、ふさわしい教材も無かったことから「当分之を欠く」という文言が加えられ、実際に唱歌等の授業が開始されるには随分の時間を要しました。

唱歌科目の誕生から約30年の時を経て、小学校では本格的に唱歌の授業が行われはじめました。このような小学校での状況を見て、音楽関係の授業がほとんど自然消滅していた中学校でもあらためて「唱歌」を規定教科に定めました。しかしここでも教員や教材の不足を理由に「当分之は欠くことを得」と記載され、さらにそこから10年近く経っても、ほとんどの中学校で唱歌の授業が行われないままでした。そんな状況を嘆いた田村虎蔵により、中学生向け教材の研究もかねてこの唱歌集が刊行されます。

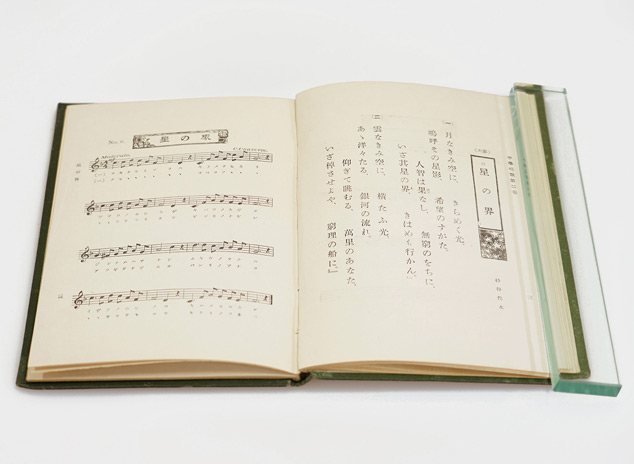

『教科統合 中学唱歌』の第二巻では、杉谷代水(1874~1915)が作詩した唱歌「星の」がはじめて掲載されました。

杉谷代水は現在の鳥取県境港市の出身で、鳥取高等小学校(現鳥取市立久松小学校)で教師をした後上京、東京専門学校(現早稲田大学)に入学し、冨山房という出版社に入社します。通勤の便利を図り、現在の新宿区町に引っ越した杉谷代水。偶然にも、ご近所さんが同じく鳥取県出身の田村虎蔵でした。そんな縁から杉谷代水は田村虎蔵にスカウトされ、唱歌の作詩を始めるようになります。「星の界」も、初出が田村虎蔵編纂の唱歌集であることから、田村の依頼により作った作品と考えられます。

ひとこと

「星の界」1番の最後の歌詞は現在「いざその星影」と歌われていますが、この唱歌集では「いざその星の界」となっています。

「星影」という歌詞で掲載された最初の例は田村虎蔵編纂の『検定唱歌集 尋常科用』(松邑三松堂、1926年)ですが、杉谷代水はその11年前に亡くなっているため、杉谷自身による改変では無い可能性が高いです。

田村虎蔵は他の編纂物でも作詩者の名前を間違って自分の名前にして刊行するなど、時折おっちょこちょいを発揮するため、「星の界」についても田村のミスがきっかけで「星影」の方が広く知れ渡ってしまった……のかもしれません。

展示場所

1階 うたの広場(2025年4月17日から2025年7月15日まで展示)

こちらもどうぞ

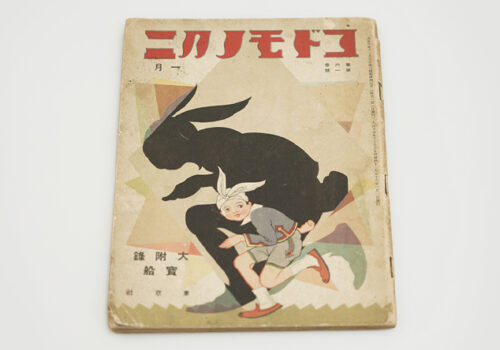

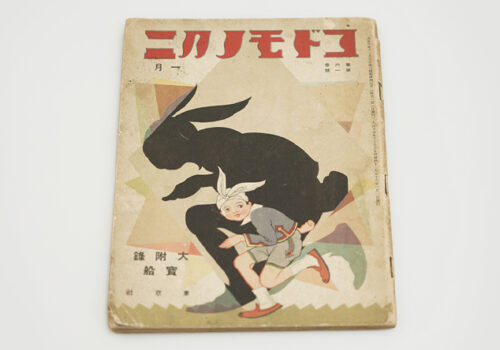

『コドモノクニ』第六巻第一號 2026年 2月 13日

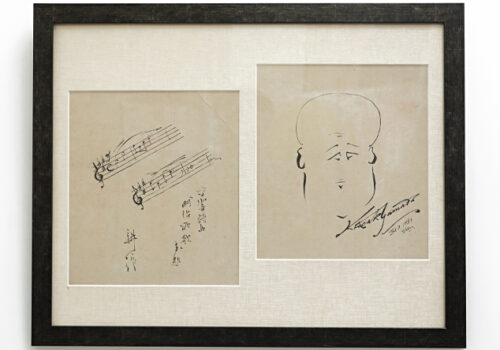

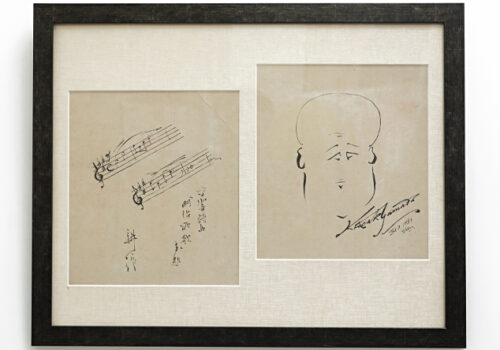

『コドモノクニ』第六巻第一號 2026年 2月 13日 山田耕筰自筆色紙額「交響詩曲 明治頌歌」「自画像」、北原白秋直筆色紙額「山田耕筰像」 2025年 12月 12日

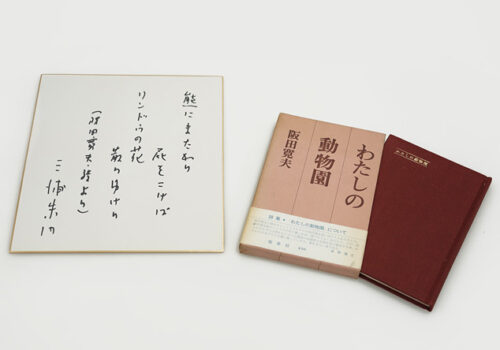

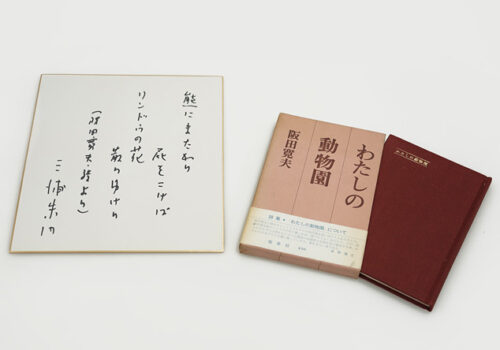

山田耕筰自筆色紙額「交響詩曲 明治頌歌」「自画像」、北原白秋直筆色紙額「山田耕筰像」 2025年 12月 12日 三浦朱門色紙「熊にまたがり」と阪田寛夫第一詩集『わたしの動物園』 2025年 10月 10日

三浦朱門色紙「熊にまたがり」と阪田寛夫第一詩集『わたしの動物園』 2025年 10月 10日

すべての記事を読む

『コドモノクニ』第六巻第一號 2026年 2月 13日

『コドモノクニ』第六巻第一號 2026年 2月 13日 山田耕筰自筆色紙額「交響詩曲 明治頌歌」「自画像」、北原白秋直筆色紙額「山田耕筰像」 2025年 12月 12日

山田耕筰自筆色紙額「交響詩曲 明治頌歌」「自画像」、北原白秋直筆色紙額「山田耕筰像」 2025年 12月 12日 三浦朱門色紙「熊にまたがり」と阪田寛夫第一詩集『わたしの動物園』 2025年 10月 10日

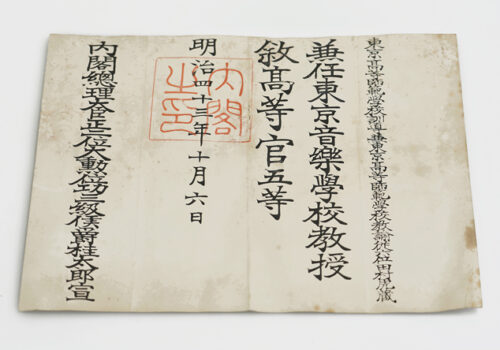

三浦朱門色紙「熊にまたがり」と阪田寛夫第一詩集『わたしの動物園』 2025年 10月 10日 辞令書(田村虎蔵 兼任東京音楽学校教授 高等官五等) 2025年 8月 8日

辞令書(田村虎蔵 兼任東京音楽学校教授 高等官五等) 2025年 8月 8日

すべての記事を読む